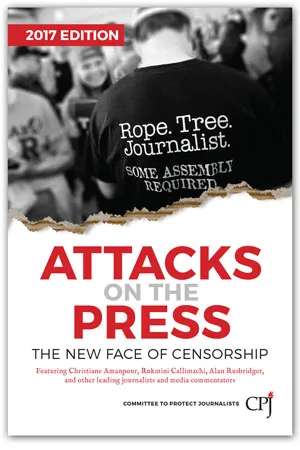

Le gouvernement kényan retire ses publicités lorsque les journaux dépassent les limites

Par Alan Rusbridger

Dans certaines régions du monde, il est encore possible d’imposer silence à un journaliste en lui assénant un coup sur la tête. Mais tandis que les journaux du monde entier se débattent avec les perturbations financières des technologies numériques, les gouvernements trouvent de nouvelles façons de contrôler la presse. Le meurtre laisse des traces. L’argent n’en laisse pas.

John Kituyi, un journaliste et rédacteur en chef courageux et persistent au Kenya, a été victime de la méthode démodée au mois d’avril 2015, lorsque ce journaliste de 63 ans de la région d’Eldoret dans l’ouest du Kenya a été assassiné au moment où il se préparait à publier les résultats d’une enquête qui auraient pu être gênants pour des personnalités haut-placées du gouvernement central.

Deux assaillants ont battu Kituye à mort, mettant ainsi brutalement fin à l’histoire et au journal lui-même.

La menace de tels sévices physiques demeure préoccupante pour les journalistes, même dans l’une des nations les plus développées de l’Afrique, mais un mécanisme moins incommode est aussi utilisé fréquemment pour museler les médias libres. Le meurtre peut susciter des questions gênantes, et si la victime est un journaliste ou un avocat, risque d’être porté à l’attention de la communauté internationale de façon inconfortable. Mais avec la disparition progressive des revenus des médias traditionnels due à la prévalence des technologies numériques, l’autocensure induite par des pressions financières, appelée « fiscing » (dérivé du terme anglais – Finance-Induced Self-Censorship) peut aussi garantir que les journalistes seront plus « raisonnables » dans leurs reportages.

Que cela ait été on non le mobile du gouvernement kényan en 2015, lorsqu’il a mis en place une agence étatique unique pour toutes les annonces publicitaires dans les journaux, habilitant ainsi un organisme centralisé à bloquer ou à libérer les fonds, les journalistes au Kenya disent au CPJ que les classes politiques du pays veillent à ce que la couverture médiatique « inopportune » soit effectivement pénalisée, autrement dit que les flux monétaires se tarissent.

Comme leurs homologues dans le monde entier, les journaux kényans subissent les dures répercussions économiques du fait que les lecteurs et les revenus ont été transférés à l’Internet. D’après les directeurs des journaux, les revenus des médias provenant de toutes les sources étatiques au Kenya représenteraient au moins 25 pour cent des recettes publicitaires – si toutefois le gouvernement payait effectivement ce qu’il devait. En réalité, la nouvelle agence publicitaire ne paie pas ses factures. Le manque de fonds, selon Tom Mshindi, rédacteur en chef du quotidien The Nation, le journal le plus influent du pays, « exerce une pression énorme sur nos bilans, nos coûts d’exploitation, nos flux de trésorerie et tout le reste. » Le deuxième groupe de presse du Kenya, The Standard, a publié un avertissement sur les résultats en août 2015 prévoyant une chute de 25 pour cent dans ses revenus. D’autres journaux accusent aussi des baisses de revenus importantes.

Linus Gitahi, un ancien collègue de Mshindi, qui avait été le PDG du groupe pendant neuf ans avant de partir en 2015, ne travaille plus dans les médias, mais dit qu’il est pleinement conscient des mécanismes du « fiscing ». Il s’écrie, en agitant son porte-monnaie de côté et d’autre : « Ah, c’est vous qui aviez mis ce gros titre hier, et vous voulez qu’on parle de publicité ce matin ? Allez raconter vos sornettes ailleurs. »

« S’ils vous le disent à deux ou trois reprises, vous commencez à réfléchir davantage aux gros titres que vous mettez dans votre journal, et en allant jusqu’au bout de ce raisonnement, vous pourriez même finir par leur demander, « quel gros titre faudrait-il mettre pour que les choses se normalisent ? » dit Gitahi.

C’est tout l’art du « fiscing » : personne n’est censuré de façon directe. Les journaux réagissent à la suspension potentielle des fonds par l’autocensure.

Depuis l’indépendance, le Kenya a été dans une certaine mesure un modèle pour la liberté d’expression en Afrique, mais David Makali, l’ancien directeur du Media Institute (Institut des médias) à Nairobi et commentateur éminent sur la presse, compare la situation actuelle à l’ère de l’ancien président Mwai Kibaki (« un peu oppressif, mais subtil ») et à celle de Daniel Arap Moi (« répression brutale »).

Aujourd’hui, Makali déclare, « Ces gars-là ont décidé de récupérer les journalistes. Ils ont perfectionné l’art de la censure en intervenant à l’intérieur-même du système à l’aide des leviers étatiques de la publicité et de la manipulation au travers des ressources financières, pour s’assurer que vous n’allez pas publier quelque chose qui ne leur convient pas. Si vous le faites, les sanctions tombent immédiatement. »

Selon Makali, « Si vous n’êtes pas bien vu par le gouvernement, ils vous asphyxient. Ils ont réussi à le faire. Ils associent donc l’intimidation directe, l’asphyxie économique et l’infiltration. Ils réagissent en utilisant un marteau, en retirant le soutien financier aux journaux, et cette intimidation a complètement détruit le journalisme, les normes auxquelles nous étions habituées – et nous avions un assez bon standard dans le journalisme d’enquête. Aujourd’hui, au lieu d’être un chien de garde qui avertit les autres en aboyant, « nos médias se contentent de couiner, » dit-il.

L’un des intérêts du « fiscing », c’est qu’il est difficile de prouver qu’un journal s’est autocensuré à cause d’une pression financière. Ce journaliste de premier plan dont le contrat n’a pas été renouvelé ? Un porte-parole du gouvernement haussera les épaules et dira que cela n’a rien à voir avec lui. La plupart des rédacteurs sont trop fiers pour admettre qu’ils suppriment discrètement telle ou telle histoire par crainte de perdre leurs revenus.

Mais des personnalités éditoriales très en vue ont été récemment renvoyées de leurs postes, après avoir fait un travail qui ne plaisait pas à la State House, l’échelon le plus élevé du gouvernement au Kenya. Il en résulte que des histoires importantes ne sont pas racontées ou sont négligées.

Kituyi n’est pas le seul journaliste à avoir perdu la vie, et pourtant des journalistes chevronnés, dont beaucoup ont parlé sous le couvert de l’anonymat au cours des entretiens, confessent qu’ils freinent et minimisent désormais la portée des enquêtes pour lesquelles ils redoutent la désapprobation du gouvernement, pour des motifs moins déterminants que la menace physique. En bref, ils sont obligés d’admettre que le « fiscing » marche bien.

Le bon état des médias kényans est particulièrement important sur un continent où la véritable liberté d’expression est rare et devient de plus en plus rare. Le journalisme émanant de Nairobi depuis l’indépendance en 1963, était souvent robuste et relativement libre d’entraves. Si vous comparez les journaux du Kenya, même de nos jours, avec ceux des pays voisins dans la région, la presse kényane brille toujours, même si c’est avec moins d’éclat. Sa constitution est relativement récente, et jusqu’à présent, la Cour suprême a été prête à en tenir compte.

Mais posez la question à Denis Galava, ancien rédacteur en chef du journal The Nation, à propos de son licenciement suite à la parution d’un éditorial du nouvel an qui a eu le malheur de déplaire à la State House. Discutez avec Gado, l’un des caricaturistes les plus incisifs au monde, qui a appris que son contrat avec The Nation n’a pas été renouvelé cette année après qu’il contrarié les politiciens au Kenya et au-delà. Écoutez Robert Wanjala Kituyi qui se remémore en chuchotant l’enquête ayant débouché sur son propre harcèlement et au meurtre de son frère. Demandez aux rédacteurs et aux journalistes pourquoi quasiment personne dans les médias kényans n’a cherché à élucider la question des revers militaires essuyés dans les affrontements contre le groupe terroriste djihadiste d’Al-shabab. Il en ressort une image de la presse en proie aux incertitudes économiques et à l’intimidation éditoriale, situation qui s’est encore aggravée depuis que le CPJ a établi en 2015 dans un rapport spécial que les leaders kényans ne respectaient pas leur engagement à soutenir la liberté de la presse.

Dans cet environnement contraignant pour la presse, le « fiscing » est la nouvelle forme d’intimidation. Selon Eric Oduor, secrétaire général de l’Union des journalistes du Kenya, le gouvernement de coalition Jubilee, dont le nom a été emprunté au 50e anniversaire de l’indépendance et dont le leader est Uhuru Kenyatta depuis 2013, « mène ses affaires de façon assez futée, mais il agit de façon plus ou moins identique à ce que faisait [l’ancien Président] Moi, sauf que, dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle ère et d’une société qualifiée de moderne, ils n’agit pas de façon grossière comme le faisait Moi … il refuse de payer les revenus publicitaires aux maisons d’édition. En réalité il essaie de dire aux médias ”faites ce que nous voulons ou nous fermerons vos portes.” C’est exactement ce qui se passe. »

Un rédacteur en chef de premier plan qui a demandé à garder l’anonymat déclare : « Ce gouvernement est hypersensible aux critiques. Ils ont une position très dominante, ils s’efforcent de contrecarrer de nombreuses réformes constitutionnelles, de centraliser le gouvernement et de renforcer le pouvoir exécutif, et par conséquent, nous vivons des temps difficiles. Je pense que tous les journaux ont fait marche arrière, dans une certaine mesure. »

L’extrême sensibilité du gouvernement aux critiques remonte à la décision de la Cour pénale internationale (CPI) en 2010, de poursuivre en justice le président Kenyatta, et son député William Ruto pour des crimes contre l’humanité commis lors des violences qui ont suivi les élections présidentielles de 2007. Les violences ont fait irruption après que Raila Odinga, leader de l’Orange Democratic Movement s’est vu refuser la victoire lors des élections dans des circonstances controversées. Il était en passe de gagner les élections – mais la commission électorale a annoncé précipitamment la victoire de Mwai Kibaki, un revirement qui a suscité l’incrédulité générale.

Selon le bilan officiel des morts, les violences se sont soldées par 1 200 morts avec plus de 500 000 personnes déplacées. Lors de l’enquête de la CPI, Kenyatta, vice-premier ministre à l’époque, était accusé de cinq chefs de crimes contre l’humanité, notamment l’incitation au meurtre et aux viols. Ruto était accusé d’être « co-auteur indirect » avec les membres du groupe ethnique des Kalenjins, dans le meurtre, la déportation, la torture et la persécution des communautés aux alentours d’Eldoret, sa ville de naissance.

Le président des États-Unis, Barack Obama a appuyé ces accusations, et exhorté les leaders kényans à coopérer pleinement à l’enquête de la CPI. Mais après leur accession au pouvoir en 2013, Kenyatta et Ruto avaient d’autres projets. Ils ont non seulement rejeté toutes les allégations, mais ont dénoncé la CPI, la qualifiant de « jouet des puissances impériales sur le déclin. » Le Procureur a abandonné les charges après que de nombreux témoins se soient retirés, ou dans certains cas, ont disparu ou sont morts. Selon la CPI, 17 témoins au moins, ont retiré leur témoignage contre Ruto.

Comment cette situation a-t-elle été rapportée dans les médias kényans ? Initialement The Nation avait soutenu la CPI en déclarant dans l’éditorial de 2010 : « Personne d’autre que le [Procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo] a manqué de si peu de tuer le dragon de l’impunité au Kenya. »

Mais une fois que Kenyatta et Ruto sont venus au pouvoir en 2013, l’histoire est devenue plus difficile à raconter.

Joseph Odindo, rédacteur de The Nation à l’époque, déclara que le point de vue exprimé dans leur éditorial était qu’il s’agissait de procédures judiciaires, qui devaient aller jusqu’au bout de leur conclusion logique. « Si vous êtes disculpés, nous sommes heureux et nous allons fêter cela avec vous, notre Président. Si vous êtes inculpés, subissez-en les conséquences mais n’essayez pas de saboter le processus juridique ; c’est manquer de respect pour la loi. » Le fait que les médias ne les avaient pas soutenus et n’avaient pas appuyé leurs efforts a attiré sur eux la rancune de Kenyatta et de Ruto. »

John-Allan Namu, un journaliste d’enquête qui avait organisé une enquête indépendante en ligne après avoir quitté le Kenya Television Network, dit au sujet des histoires de disparition, d’ingérence et de meurtres de témoins : « Si on la racontait de façon définitive… ce serait l’une des histoires les plus explosives qu’on ait racontée jusqu’à présent, compte-tenu du nombre de personnes qui sont mortes lors des violences postélectorales. Mais qui va se lever contre le président et son vice-président pour essayer de prouver, ou même pour essayer simplement de découvrir ce qui s’est réellement passé ? »

****

John Kituyi, était un rédacteur qui voulait connaître les faits et qui, frustré par le nombre d’histoires qui ne voyaient jamais le jour chez son employeur précédent, avait lancé son propre journal hebdomadaire Weekly Mirror, à Eldoret. Sa persistance à enquêter sur le pouvoir des entreprises l’ont conduit en prison pendant plusieurs mois pour diffamation en 2005 après qu’il ait écrit un article sur les allégations de violations des droits de l’homme dans une usine. Kituyi avait employé son frère Robert, qui avait presque 30 ans de moins que lui, pour enquêter sur une affaire contre Ruto, malgré le fait que le frère aîné avait été un ami proche de Ruto dans le passé.

Pour essayer d’élucider cette histoire, j’ai pris rendez-vous avec Robert Kituyi pour déjeuner avec lui dans un restaurant italien d’un centre commercial au centre de Nairobi. Il porte un jean et un T-shirt noir sur lequel on peut lire : « Je suis MILITANT et fier de l’être. » C’est une caractéristique de la géographie de Nairobi que le restaurant – typique à d’autres égards de ceux que l’on trouve dans n’importe quel capitale européenne – soit à 10 minutes du bidonville de Kibera, où 200 000 personnes vivent sans électricité, sans eau potable, ni égouts.

Robert mange très peu pendant qu’il me raconte une longue histoire sur la manière dont son frère – qu’il appelle « mon rédacteur » et lui – ont patiemment catalogué les poursuites judiciaires de la CPI contre le politicien le plus puissant de la région. Il parle toujours doucement mais sa voix devient un simple chuchotement lorsqu’il raconte comment les deux hommes avaient organisé la couverture de la CPI.

Les investigations de Robert l’avaient amené à rendre visite au siège officiel de la CPI située à La Haye pour s’enquérir auprès de l’équipe de l’Accusation au sujet de certains aspects du dossier qu’elle préparait contre Kenyatta, Ruto et d’autres. Chaque histoire qu’ils publiaient suscitait des plaintes, et John disait souvent à Robert « les gens sont mécontents… la tribu Kalenjin n’est pas d’accord avec ce que nous disons ».

« Ce n’était pas un environnement qui nous permettait d’agir librement, me dit Robert Kituyi. La communauté devenait hostile, mais nous avons persévéré. Mon rédacteur nous disait : ”J’ai survécu aux années les plus dures de Moi ; vous autres, vous avez de la chance. Nous avons de l’espace pour la liberté d’expression“. Par conséquent, il nous poussait toujours, nous rassurait toujours en disant que si nos articles étaient factuels, il nous soutiendrait. C’est ce qui nous a permis de persévérer – ces propos rassurants. »

À un moment donné dans l’enquête menée par la CPI, les procureurs ont dit qu’ils envisageaient d’utiliser les propos de témoins qui s’étaient désistés. Robert était intrigué de savoir si cela changeait la probabilité d’inculpation de Ruto. Il me dit qu’il parlait souvent avec Walter Barasa, l’ancien journaliste de The Nation, contre qui la Haute Cour du Kenya, en collaboration avec la CPI, avait émis un mandat d’arrêt en août 2013 aux termes duquel il aurait tenté de soudoyer trois témoins de la CPI. Au mois de mai 2014, la Cour d’appel du Kenya a bloqué le mandat d’arrêt en disant que c’était un abus de la discrétion judiciaire, dans la mesure où la Haute Cour aurait interdit à Barasa de présenter certaines pièces à conviction ainsi qu’un plaidoyer oral pour sa propre défense.

Alors que Robert continuait à investiguer cette histoire, il a commencé à recevoir de graves menaces contre sa vie, m’a-t- il dit. Deux inconnus l’ont accosté dans un restaurant vers la fin du mois de décembre 2013 et lui ont dit de laisser tomber l’histoire, en ajoutant qu’ils savaient quelle école ses enfants fréquentaient et comment trouver son épouse. Quelques jours après, deux autres inconnus l’ont de nouveau averti de laisser tomber cette histoire. D’après lui, les deux groupes auraient prétendu avoir été mandatés par la Direction des investigations criminelles, mais n’auraient produit aucune pièce d’identité.

Quelques jours plus tard, lorsque Robert était allé faire des courses avec sa femme à Eldoret, il a réalisé qu’on le suivait. Il dit qu’il a essayé de signaler la situation au commissariat de police local, mais qu’ils ont refusé d’enregistrer sa plainte. Il avait maintenant très peur et a quitté la ville pendant une semaine.

Robert baisse encore davantage la voix en me racontant une autre de ses tentatives pour signaler ses craintes. Lorsqu’un policier lui a envoyé un texto pour organiser une rencontre, il s’est demandé si c’était un piège. Ils ont fini par se rencontrer. Le policier qui venant d’un autre district, lui a conseillé « en tant que frère » de partir sur le champ. Robert m’a dit qu’il ne s’est pas fait prier et qu’il a déménagé avec sa famille à Nairobi. « Beaucoup de personnes à Eldoret ont très peur de Ruto, me dit-il en chuchotant. Même les policiers craignent le Vice-président. Ils ont vraiment peur de lui parce qu’il est l’une des personnes les plus puissantes dans la région. »

Robert a continué à suivre l’évolution de la situation à distance. Vers la fin de 2014, Meshack Yebei, un témoin de la CPI interviewé par Robert, a disparu et son corps mutilé a été découvert peu de temps après dans une rivière du comté de Nandi, à quelques 500 kilomètres au nord-ouest de Nairobi. Ses oreilles et sa langue avaient été coupées, ses yeux crevées, ses parties génitales arrachées. The Star a rapporté qu’il avait été enlevé par des gens faisant semblant d’être des enquêteurs de la CPI par le biais de messages SMS envoyés à sa mère et à l’un de ses amis.

La réaction de Robert, dit-il, était « Ouf, j’ai échappé de justesse. »

Le corps a été identifié par les proches parents. Mais l’histoire prend un tournant inattendu, car l’identité du corps a été contestée, et selon John Kituyi, qui s’est entretenu avec les préposés à la morgue, un autre corps lui avait été substitué. Un corps qui aurait été celui de Yebei a été trouvé près de Mombasa. John Kituyi a décidé de raconter cette histoire d’ingérence auprès d’un témoin, en deux parties dans deux éditions consécutives du Weekly Mirror à la fin du mois d’avril 2015.

La première histoire a paru le 25 avril. Le lendemain, John Kituyi a dit à son frère cadet que son histoire avait contrarié les gens et il s’est mis à préparer la deuxième histoire. Les deux hommes se sont de nouveau entretenus le 29 avril. C’était leur dernière conversation.

Le lendemain soir à 20 heures, Robert a reçu un coup de fil de l’une de ses sœurs pour lui dire que son frère était mort. Le temps que Robert arrive à l’agence de presse de son frère aîné à Eldoret afin de consulter son ordinateur portable, le disque dur avait disparu. La tête et les deux dents antérieures de son frère avaient été fracassées à l’aide d’un objet lourd avec une force meurtrière, et la dernière histoire avait disparu. Peu de temps après, l’agence de presse a été fermée. Plus d’un an après, aucun progrès n’a été enregistré dans cette affaire. Un homme accusé d’avoir en sa possession la carte SIM de John Kituyi a plaidé non coupable de vol qualifié.

Les poursuites contre Ruto ont fini par être abandonnées en avril 2016. Fatou Bensouda, procureur de la CPI née en Gambie, qui était en charge de l’affaire, a reconnu que la CPI n’était pas à même de protéger les témoins dans ce genre de situation.

« C’est devenu très compliqué à la fin », dit Bensouda lors d’un entretien en juin 2016. « Non seulement les témoins étaient retirés de l’affaire, mais il y avait même des tentatives d’ingérence auprès de leurs proches parents … Si vous voulez protéger des témoins contre l’ensemble de la communauté dont ils sont issus, c’est un défi assez important. »

Pour Robert Kituyi, qui n’ose pas rentrer à Eldoret, la crainte est toujours vivante. « S’ils veulent tuer, ils viendront, dit-il à voix basse. Je crois en Dieu, nous rencontrerons le véritable juge – Dieu lui-même. C’est tout. »

J’ai demandé à Robert si beaucoup de ses collègues journalistes l’avaient interviewé. Il secoue la tête. « Je te dirai ceci, j’ai parlé avec de nombreux journalistes après cet assassinat, et ils vous diront qu’ils ne veulent pas écrire d’histoires de ce type. Ils disent qu’aucune histoire ne vaut la peine d’y laisser sa vie. »

****

Godfrey Mwampembwa, qui se fait appeler Gado, est le caricaturiste le plus connu de l’Afrique de l’Est. Né en Tanzanie, il a abandonné ses études d’architecture après avoir participé à un concours de caricatures organisé par The Nation à Nairobi. Il a rejoint le journal en 1992 et n’a cessé depuis lors de ridiculiser les hommes politiques pour le compte de The Nation et de sa publication sœur East African. « C’est un caricaturiste brillant, probablement le premier après Zapiro en Afrique du Sud, » dit un rédacteur rival envieux.

La marque caractéristique de Gado est de trouver un gag visuel (souvent très offensant) pour identifier ses personnages. Uhuru Kenyatta, fils du président fondateur, Jomo, était un jeune politicien inexpérimenté lorsqu’il est arrivé au pouvoir, et Gado l’a donc dessiné avec des couches et un biberon.

Lorsque la CPI a engagé des poursuites contre Kenyatta et Ruto, Gado s’est mis à caricaturer le Président et le Vice-président avec un boulet et une chaîne aux pieds. Après que Ruto, impliqué dans un scandale immobilier ait prétendu que la terre en question appartenait à un homme d’affaires sikh, Gado l’a dessiné avec un turban.

D’autres caricatures de Gado ont offensé les politiciens. Ruto n’a pas apprécié la plaisanterie lorsque Gado l’a dessiné à bord d’un jet privé, le « jet de l’arnaqueur » en train de se faire choyer par quatre belles femmes. Ruto, dépeint encore avec son boulet et sa chaîne pendant qu’il se faisait masser, venait de faire une tournée éclair des capitales africaines dans le but d’attiser l’opposition contre la CPI.

Ensuite, au mois de janvier 2015, Gado a fait une caricature du président tanzanien Jakaya Kikwete dans une attitude semblable, entouré de belles femmes, dont trois portaient les noms de Copinage, Incompétence et Corruption.

Gado, un homme élégant et frappant avec une barbe parsemée de poils blancs, porte une écharpe bigarrée sur les épaules, lors de notre rencontre pour prendre un café dans un hôtel situé au cœur de Nairobi, et il sourit en parlant de ses caricatures perturbatrices.

« Les caricatures sont toujours perçues comme le baromètre d’une presse libre, dit-il. Un dessin peut exprimer des choses qu’il n’est pas facile d’exprimer autrement. Vous savez, un caricaturiste peut toujours vous dire ”va te faire foutre” d’une façon qu’un rédacteur ne pourrait pas se permettre. »

Et cela, pense-t-il, est d’une grande importance en Afrique. « Le simple fait de pouvoir mettre un miroir devant quelqu’un pour lui dire, ”voilà à quoi tu ressembles.” En Afrique, notre culture veut que les leaders soient continuellement applaudis. Les leaders n’ont pas l’habitude d’être critiqués et tournés en ridicule… La caricature est un moyen d’expression qui dit, ” Écoutez, vous pouvez vraiment dire ce que vous pensez et critiquer les dirigeants, et c’est juste de le faire.” Et en faisant cela vous prenez effectivement fait et cause pour beaucoup d’autres personnes. »

Mais Gado a découvert que cette liberté-là au Kenya n’est plus ce qu’elle était. Il a toujours était habitué à la pression des classes politiques, mais il dit que les rédacteurs par le passé le défendaient, même s’ils lui demandaient parfois de laisser tomber tel ou tel gag visuel.

« Le journal me soutenait toujours, même quand j’étais poursuivi pour diffamation, dit-il. Nous pouvions toujours négocier. Un rédacteur pouvait me dire, par exemple, ”Écoute Gado, essaie de ménager ces gars un peu, tu sais, juste quelque temps”. Mes rédacteurs et moi avions une relation qui marchait très bien. À l’époque ils ne me contraignaient jamais à faire quoi que ce soit. Si une caricature était trop sensible, et qu’ils l’avaient laissée tomber, je l’utilisais en ligne. Cela ne me dérangeait pas. Je comprenais le contexte et d’où nous venions. »

Joseph Odindo, ancien rédacteur en chef de Gado, confirme que c’était effectivement leur façon de faire et dit qu’il avait fini par convaincre Gado de laisser tomber les couches pour Kenyatta. « On a reçu des plaintes à ce sujet. Alors je l’ai convaincu de trouver une autre image, parce que, en réalité et pour être juste, ce n’était plus pertinent. Kenyatta s’était développé dans la politique, il n’était plus un simple acolyte de Moi, et il avait réussi à devenir Président. »

Odindo, qui est dans le journalisme depuis longtemps et qui est rédacteur pour le journal rival The Standard, confirme qu’il a reçu d’autres plaintes au sujet du dessin du boulet et de la chaîne. « Maintenant, c’était devenu un problème, et ils disaient ”vous vous moquez d’une situation très grave”, et une fois de plus, cela ne leur a pas plu. Le message était clair : ” Écoutez, il n’y a pas là matière à rire.” J’ai eu de longues discussions avec Gado à ce propos [et] il a fini par abandonner ce dessin. »

Après la caricature de l’avion de l’arnaqueur, dit Odindo, « le Vice-président était en colère, furieux. Ils ont envoyé des messages. Ils ont été jusqu’à nous passer un coup de fil. Il n’était pas content, mais c’était la vérité ; c’était vrai et juste. Et la caricature a simplement remué le couteau dans la plaie, mais il ne l’a jamais oublié. »

En plus, dit Gado, « j’ai commencé à recevoir des commentaires de la part des rédacteurs : ”Écoute, ils n’apprécient pas vraiment les boulets et les chaînes que tu dessines, cela ne leur plaît pas.” Et j’en étais arrivé au point ou Odindo était obligé de s’asseoir avec moi et de me dire, ”Écoute, je crois que je ne peux plus continuer, Gado, je pense que le comité de rédaction est intervenu.” »

Gado dit qu’il a également reçu des coups de fil de l’attaché de presse de Ruto pour protester contre l’image du turban sikh. Et lorsqu’il a continué à dessiner Ruto portant un turban sikh, les coups de fil sont passés à ses patrons, notamment le PDG de la maison d’édition. Il pense en outre que le président du conseil a reçu des coups de fil.

« Est-ce que Ruto s’est plaint ? Oui, il s’est plaint », affirma l’ancien PDG, Linus Gitahi. « Est-ce qu’Uhuru s’est plaint ? Oui. Se sont-ils plaints d’autres choses ? Absolument, pendant neuf ans, et Gado a vraiment fait beaucoup de mauvaises choses au cours de ces neuf ans, vraiment, beaucoup de mauvaises choses. Et en fait, s’il y a quelqu’un qui m’a empêché de dormir la nuit à cause des politiciens, c’est bien Gado, parce qu’il avait le chic de les toucher en plein dans le mille, là où ça fait mal. »

Et ce qui a fini par détruire Gado, c’était la caricature de Jakaya Kikwete. La réaction du gouvernement tanzanien à cette satire a été rapide et brutale : Il a interdit la distribution de l’East African dans son pays, en prétextant qu’il avait soudainement découvert que le journal n’était pas enregistré.

La réaction initiale de The Nation était de défendre la caricature, et son président, Wilfred Kiboro a qualifié cette interdiction d’acte « injuste et antidémocratique. » Mais dans les coulisses, la réaction était moins robuste.

Linus Gitahi était confronté à un dilemme. Le journal avait 40 employés en Tanzanie. Devait-il les laisser tomber ou « s’occuper de Gado ? » Sa solution a été d’offrir à Gado une année de congé payé. « J’ai dit à Gado, ”ce type demande littéralement ta tête, pas vrai ? Et ce que nous allons faire, c’est lui donner ta tête, dans le sens où nous te donnons un congé d’études. S’il y avait un temps où tu voulais écrire un livre, c’est maintenant le moment. ” »

Gado n’était pas mécontent d’avoir une année de congé payé. Une semaine après la publication de la caricature, le journal East African a publié des excuses serviles pour avoir dépeint le Président tanzanien « sous un mauvais jour. » Le dessin « n’aurait jamais été publié si ce n’était une faille inhabituelle dans notre processus de contrôle rigoureux, » nota l’éditorial.

L’honneur était satisfait. Mais il a fallu huit mois avant que l’East African ait le droit de réapparaître dans les rues de Dar es Salaam. Et une surprise désagréable attendait Gado.

****

Pendant l’absence de Gado, les relations entre la presse et le gouvernement se sont durcies. La prochaine crise éclata au Nouvel An en 2016, pendant l’année sabbatique obligatoire de Gado. Cette fois-ci, le problème concernait un article paru dans l’édition du samedi de The Nation.

L’article offensant, qui était un article de fond rédigé sous forme d’une lettre personnelle adressée à Kenyatta, était écrit par Denis Galava, un homme de 41 ans courtois et érudit, qui avait occupé divers postes de direction, notamment celui d’éditorialiste, depuis qu’il avait rejoint The Nation en 2010. En l’absence des rédacteurs en chef, qui étaient pour la plupart en vacances, dit Galava, il en avait discuté avec ses collègues avant d’écrire l’article en question le vendredi.

L’article, qui avait été écrit en 30 minutes, aux dires de Galava, commençait de façon assez directe : « Votre excellence, l’année 2015 a été une mauvaise année pour le Kenya. Tous les piliers de notre nation ont été mis à l’épreuve et la plupart d’entre eux ont été trouvés insuffisants. Certains se sont effondrés, d’autres ont été grandement affaiblis, tandis que d’autres encore ont été profanés de façon irréparable. »

Galava affirme que d’autres collègues avaient lu l’article avant sa publication. Il n’y a guère réfléchi avant de rentrer chez lui. Il avait écrit des articles plus critiques que celui-là ainsi que quatre éditoriaux du Nouvel An dans le passé. Celui-ci ne lui semblait pas être une grosse affaire.

Il changea d’avis le lendemain matin lorsque son éditorial commença à passer rapidement en tête des tendances sur les médias sociaux. « Mes collègues se sont mis à me téléphoner en me disant que le président du conseil était furieux, » raconte Galava. Ses collègues lui dirent que les gens de State House (le palais présidentiel) voulaient savoir qui avait écrit l’article. « Ils disaient, ”dites-nous qui travaillait hier, qui est celui qui essaie de nous saboter ? ” »

Selon Galava, ses collègues lui auraient dit que la State House menaçait de s’adresser à l’Aga Khan, un éminent chef religieux chiite et le principal actionnaire de The Nation. Dès lundi, Galava reçut un coup de fil d’un ami à la State House : « Denis, dit-il à Galava, je suis vraiment désolé de te le dire, mais cet article, tu vas être renvoyé au moins – mais tu es fichu, c’est vraiment dommage. »

C’était inhabituel, pour le moins, qu’un journaliste soit averti de sa défenestration imminente par un fonctionnaire d’État, et avant même que le journal n’ait demandé une enquête pour savoir ce qui s’était passé. Mais la prédiction s’est avérée exacte : Galava était effectivement fichu.

Galava apprit bientôt que ses rédacteurs en chef décrivaient son article comme un « acte délinquant. » En l’espace de quelques jours seulement The Nation était interviewé sur la BBC et comparait Galava à un caissier de banque qui vole de l’argent en l’absence de ses supérieurs. Galava fut renvoyé. Il poursuit maintenant la société en justice pour licenciement injustifié.

Tom Mshindi, le rédacteur en chef actuel de The Nation, dit qu’il était réticent à s’impliquer dans l’affaire à cause de la procédure judiciaire imminente, mais il nie avoir reçu des appels se plaignant de l’article et dit « Je me contenterai de dire que certaines procédures relatives à notre façon de gérer les autorisations de publication, notamment pour des choses sacrosaintes comme les éditoriaux, n’ont pas été respectées. »

Un ancien rédacteur en chef de The Nation, qui a demandé à garder l’anonymat, dit qu’en aucun cas le journal n’aurait renvoyé Galava si quelqu’un ne s’était pas plaint. « Quand les choses tournent mal, il faut faire front commun, » dit-il.

Un autre rédacteur d’une société éditrice rivale, qui a également demandé à rester anonyme, pense que si Galava avait simplement critiqué le gouvernement, il aurait survécu. Son erreur était d’adresser ses critiques au Président.

Charles Onyango-Obbo, ancien directeur de la publication de The Nation, dit qu’il était étonné que son ancien journal ait choisi de désigner Galava comme l’auteur de l’éditorial anonyme. « Le fait que vous ayez essayé en quelque sorte de vous dégager de cette responsabilité, je veux dire, c’est vraiment catastrophique. Je n’ai jamais rien vu de semblable, » dit-il.

***

The Nation est toujours un journal très rentable qui a réalisé un profit de 22 millions US$ après impôts en 2015, ce qui représente une baisse par rapport à l’année précédente où le montant s’élevait à 27 millions US$. Mais, comme pour tous les journaux, la circulation baisse. Galava estime que l’édition quotidienne du Daily Nation se vend à quelques 130 000 exemplaires contre 170 000 ou 180 000 en 2013. Gitahi pense que le journal aura entre trois et cinq ans de vie encore, avant que la dimension numérique commence à entamer ses revenus de façon significative.

Avec le déclin des sources de revenus traditionnelles, l’influence du gouvernement s’accroît. « Il est impossible que The Nation, ou toute autre maison d’édition dans ce pays, puisse survivre sans les activités de publicité du gouvernement, » dit David Makali.

De nombreux observateurs des médias kényans pensent que The Nation subit une pression accrue de la part de l’Aga Khan qui a acheté le journal en 1959 et qui détient toujours 38 pour cent des actions.

Pendant des décennies l’Aga Khan, qui a le statut diplomatique, était accueilli comme un chef d’État lorsqu’il se rendait à Nairobi. Outre The Nation, il a beaucoup d’autres intérêts commerciaux au Kenya et il est le chef spirituel de la communauté ismaélienne – la deuxième communauté chiite au monde, qui considère l’Aga Khan comme le 49e descendant en ligne directe du prophète et qui comprend un réseau important de plusieurs milliers d’entreprises au Kenya.

Lorsque le gouvernement de coalition « Jubilee » est venu au pouvoir en 2013, beaucoup de gens ont remarqué que l’Aga Khan était traité de façon différente qu’auparavant. Selon certaines rumeurs on l’aurait fait attendre un long moment avant de lui accorder un entretien avec le nouveau Président, certains privilèges dont il bénéficiait auparavant auraient été retirés et les entreprises ismaéliennes auraient senti des pressions et une attention indésirables.

Un rédacteur en chef chevronné dit que le nouveau gouvernement a décidé de se montrer très ferme. « Il est difficile de faire plier The Nation au point de lui faire soumettre son journalisme entièrement aux intérêts du gouvernement, dit-il. Le gouvernement peut mettre la pression sur The Nation par le biais des autres intérêts de l’Aga Khan et je pense que c’est peut-être ce qui s’est passé. »

Ce même éditeur salue la façon dont l’Aga Khan sait résister aux pressions, mais il note : « L’enjeu ici ce sont les intérêts de tous ces gens qui le considèrent comme leur chef spirituel. Et puis, qu’est-ce qui, au juste, cause tous ces problèmes ? Les médias. The Nation contribuait autrefois de façon considérable à remplir les coffres de la communauté, mais ce n’est plus le cas. »

Un rédacteur d’une société éditrice rivale interprète la situation de la même façon : « Je pense que l’Aga Khan cède à la pression. Et, vous savez, ces gars-là sont tellement durs et impitoyables, et vous avez vu la façon dont ils ont plus ou moins détruit la CPI. Le Kenya a en effet gravement endommagé la CPI, et vous savez ils ne font que jouer dur… et ils ont aussi joué dur avec l’Aga Khan. En fait, dit-il, le gouvernement a mis la pression sur la CPI et l’Aga Khan, qui a leur tour ont fait pression sur les journalistes. »

Charles Onyango-Obbo est d’accord avec cette analyse. « À mon sens, la pression la plus importante que subissent les journalistes concerne les histoires qui portent préjudice aux intérêts commerciaux de l’Aga Khan, » dit-il.

Un représentant de l’Aga Khan, s’exprimant sous la condition de l’anonymat, a confirmé cette analyse en disant, « Effectivement, il y a eu de nombreux efforts désagréables pour orienter la couverture de The Nation – notamment lorsque le climat politique est aussi polarisé qu’au Kenya récemment. Mais, a-t-il ajouté, quand l’Aga Khan entend parler de ces pressions, quelle que soit leur source, il insiste qu’elles doivent être exposées directement au conseil d’administration indépendante de la société. Je ne me rappelle pas d’un seul cas où l’Aga Khan s’est ingéré dans le jugement éditorial indépendant de The Nation. »

Selon Galava, il est incontestable que la pression sur The Nation au travers de la publicité et des intérêts plus larges de l’Aga Khan ne manquent pas de se faire sentir. « Si vous discutez avec les gens de la communauté ismaélite de l’Aga Khan, ils vous diront souvent pourquoi The Nation est devenu un obstacle. » Il raconte que lorsqu’il était directeur de la publication, un cadre supérieur avait dit au personnel, « Je ne vous demande pas de faire cela pour vous censurer, mais je vous fais seulement part de la situation telle qu’elle est. »

« Mais ce que tout le monde sait au Kenya, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons d’édition de The Nation ou de The Standard ou du Star, c’est que vous ne pouvez en aucun cas toucher au Président. Si vous touchez à la présidence, les conséquences sont terribles, » dit Galava.

****

Le durcissement de l’attitude du gouvernement était préoccupant pour Gado au moment où son année sabbatique tirait à sa fin. À ce moment-là, l’ancien éditeur et l’ancien PDG Joseph Odindo and Linus Gitahi, avaient déjà changé de poste. En février 2016, un mois seulement après la suspension de Galava, Gado apprit qu’on ne voulait plus de lui à The Nation. Il dit que ses collègues l’ont informé qu’il était « marqué. » Sa carrière de 23 ans de travail pour le quotidien The Nation avait pris fin.

Mshindi, qui avait appris la mauvaise nouvelle à Gado, choisit ses mots avec soin lorsqu’on lui pose des questions sur la décision de résilier le contrat de Gado. « Ce n’est pas une décision prise habituellement par une seule personne ; c’était une décision collective qui a été prise par plusieurs bureaux, parce qu’il était quelqu’un de haut placé, je veux dire, qu’à un certain niveau, les gens s’impliquent. Je ne peux pas me réveiller un matin, moi Tom, et décider de licencier les rédacteurs. Cela ne se fait pas de cette manière. »

– Est-ce que cela veut dire que la décision a été prise par le comité de rédaction ? « Eh bien, c’est une décision de la direction, affirme Mshindi. Le conseil est un organe d’élaboration des politiques ; il ne participe pas à ces décisions. »

Lorsqu’on lui demande si une telle décision relève normalement d’autres personnes, comme le PDG ou le président, il répond, « Exactement, ce type de personnes. Je veux dire, notamment le PDG et moi-même et les RH. »

Après son licenciement, Gado, qui travaille de nouveau pour son ancien patron, Odindo pour The Standard, a fait un dessin intitulé « Les médias mis à nu », qui montre plusieurs directeurs identifiables des médias, nus et se jetant sur l’argent devant des personnages en habits royaux qui représentent le Président et le Vice-président.

Lorsqu’on lui demande d’expliquer le dessin, il répond, « Ils se sont compromis. Ils ont abdiqué leur rôle. Dans cette situation, le Président distribue des fonds et certaines personnes des médias recueillent l’argent… Je vous mets au défi de prendre ce dessin et de demander à n’importe quel journaliste digne de ce nom ce qu’il en est des médias au Kenya, et 90 pour cent d’entre eux vous répondront sans doute, ”Ouais, c’est bien ce qui se passe.” »

Le licenciement de Gado et de Galava, associé au « fiscing », ont eu un impact délétère sur le moral de The Nation, et un cadre supérieur avoue, sous couvert d’anonymat, que le journal a été obligé de supplier l’agence de publicité du gouvernement central afin qu’elle leur paie l’argent qu’elle leur devait. « Inévitablement, ce genre de problème a un impact sur les histoires, dit-il. Les gars au second étage [la direction commerciale, qui comprend la publicité] viennent nous dire, ”Ces histoires que vous racontez nous rendent la tâche difficile.” »

Une fois que la direction du journal a cédé à la pression du gouvernement, l’idée s’est répandue que les histoires qui critiquent le monde des affaires seraient tout aussi mal reçues. Tous les rédacteurs en chef et les cadres supérieurs avec lesquels j’ai parlé, par exemple, disent qu’ils ne songeraient pas à publier une histoire négative sur Safaricom, la plus grande entreprise du Kenya, de peur de perdre des recettes publicitaires.

Le directeur de l’édition du quotidien The Nation dit : « Nous supprimons des postes, et par conséquent la sécurité d’emploi n’existe plus. Tout le monde comprend bien qu’il n’y a pas d’emplois sur le marché. Si le gouvernement nous payait ce qu’il nous devait, ce serait une aide. Mais le message que le gouvernement ne cesse de clamer haut et fort c’est : ”Ne marchez pas sur les pieds du gouvernement ni des entreprises.” Les journalistes l’ont bien compris. Ils savent quelles histoires sont inacceptables et par conséquent ils publient des histoires moins risquées. »

Les fonctionnaires de la GAA (agence nationale de publicité) reconnaissent volontiers que l’agence doit une forte somme aux maisons d’édition. Dennis Chebitwey, directeur de la communication publique au ministère de l’Information, de la Communication et de la Technologie, qui dirige la GAA, estime que l’agence doit plus de 5 millions de livres aux maisons d’édition, et ajoute, « Mais cette somme sera payée. » Tom Mshindi du quotidien The Nation estime que la somme due par l’État pourrait être le double du montant cité par Dennis Chebitwey. Chebitwey insiste pour dire qu’il n’a jamais appelé un rédacteur en chef pour se plaindre ou pour chercher à influencer la couverture médiatique d’un événement.

***

Le 15 janvier 2016, des miliciens Al-Shabab ont attaqué et pris d’assaut une base militaire kényane dans la ville d’Al-Adde en Somalie – l’une des plus grandes défaites militaires du Kenya depuis l’indépendance en 1963. Toutefois, la reconnaissance publique des morts s’est bornée à la publication de photos du retour de quatre cercueils recouverts de drapeaux. Aucun bilan n’a été publié au Kenya concernant le nombre de Kényans tués lors de ce raid ou si, comme l’affirment certains journalistes internationaux, des commandants kényans n’ont pas tenu compte des avertissements et étaient par conséquent mal préparés pour l’attaque.

Al-shabab, dans une vidéo postée sur YouTube, s’est félicité d’avoir tué 100 Kényans. D’autres sources, notamment le gouvernement somalien, estiment qu’il y a eu entre 180 et 200 morts.

Le manque de couverture médiatique est déconcertant pour de nombreux journalistes. « C’est une histoire très importante … c’était une crise énorme pour les militaires, même si vous laissez de côté les pertes humaines un instant, aussi importantes qu’elles soient, dit John-Allan Namu, l’ancien journaliste de télévision qui a mis sur pied une opération d’investigation indépendante en ligne. « Pensez à ce que cela signifie en termes du respect que nous portons à nos soldats, même si on analyse les raisons pour lesquelles nous sommes allés en Somalie. »

Mshindi, du journal The Nation, dit qu’il aurait aimé que le gouvernement soit plus communicatif, mais il défend la réticence de son propre journal, en ajoutant, de façon un peu acerbe : « Vous autres, vous êtes à Washington ou à Paris, et vous pouvez relater ces choses avec une certaine, je ne veux pas dire ‘désinvolture’, mais du moins avec ‘distance’. Vous pouvez donner n’importe quel chiffre à votre guise. Moi, je ne peux pas le faire. »

Namu pense que certains de ses collègues se taisent de crainte de paraître manquer de patriotisme. Mais il pense aussi que certains journalistes craignent d’être ciblés s’ils parlent – « pas forcément d’être ciblés physiquement, mais, vous savez, d’être isolés, attaqués par les partisans du gouvernement, les soi-disant patriotes, et c’est parfois dur pour un journaliste de devoir marcher seul, même si les faits sont suffisamment éloquents. » Il se rappelle que ses rédacteurs étaient très mal à l’aise pour parler du terrorisme. « Nous nous sommes très vite rendus compte que c’est parce que nous subissons continuellement une pression de la part du gouvernement pour ne pas publier ce genre d’histoire, et pour mettre en avant un thème plus patriotique dans notre couverture médiatique des attentats terroristes. Notre PDG nous racontait le genre d’appels qu’il recevait, de qui il les recevait, de quels bureaux, et en gros, ce qu’on lui demandait de faire. »

Odindo dit que « dans les discussions privées avec les généraux, ils nous disaient, ”Écoutez, Al-Adde a été tout simplement mal géré, complètement bâclé, le commandant dormait à son poste”. Mais on ne pouvait les citer officiellement, et vous n’êtes pas en première ligne sur place, donc vous ne pouvez pas le dire. Ce qui s’en rapprochait le plus, c’est quand nous avons cité les propos du Président de la Somalie, qui a finalement été obligé de s’en excuser auprès du gouvernement du Kenya et de rétracter ses propos. Et ça, c’est un chef d’État étranger. Qu’est-ce qu’ils auraient fait à la maison d’édition qui n’avait aucune preuve ? »

***

La première fois que j’ai l’occasion de demander un chiffre officiel est lorsque je rencontre le porte-parole de la State House, Manoah Esipisu, un ancien reporter de Reuters qui a étudié le journalisme à la City University de Londres. Manoah porte un chandail gris et se balance sur sa chaise dans un bureau au premier étage de l’ancienne résidence coloniale officielle du gouverneur de l’Afrique de l’Est. La pièce est dominée par cinq écrans de télévision sur lesquels il peut surveiller de multiples chaînes de télévision kényanes simultanément. Aujourd’hui, un seul écran est allumé et affiche un téléroman de Nollywood, (l’industrie cinématographique nigériane).

Esipisu commence par vanter les mérites des médias kényans, ainsi que l’attachement du gouvernement à la liberté d’expression. « Nous sommes sans aucun doute la société la plus ouverte de notre région et nous sommes indubitablement l’une des sociétés les plus ouvertes, sinon la plus ouverte, du continent, affirme-t-il. Nous avons une longue tradition de médias forts et parfois militants, et c’est quelque chose que les médias et nous-mêmes souhaitons protéger. »

Quand je lui demande comment il définit le mot ‘militant’, il me dit, « Parfois les médias prennent rapidement fait et cause pour défendre une position, parfois à raison et parfois à tort, selon nous, et, ajoute-t-il, les opinions que nous considérons comme injustes sont celles que nous appelons militantes. »

Presque tous les journalistes que j’ai rencontrés depuis mon arrivée à Nairobi considèrent que le Président et le Vice-président actuels sont extrêmement susceptibles. Esipisu contredit catégoriquement cette opinion : « Nous autres à la présidence, certes, la critique ne nous dérange pas, quelque virulente qu’elle soit, pourvu qu’elle soit raisonnée. Donc si vous me dites que je suis une merde, vous êtes tenu de m’expliquer comment vous en êtes arrivé à cette conclusion en sorte que quand je lis tout ça, je comprenne réellement qu’ils ne pouvaient tirer d’autre conclusion que celle qu’ils ont tirée. »

Je lui demande ce qu’il peut répondre à l’accusation selon laquelle la GAA (Agence de publicité gouvernementale) serait utilisée pour faire pression sur les maisons d’édition. Il admet que cette perception existe, mais insiste qu’il serait « imprudent » pour un gouvernement, quel qu’il soit, d’agir de la sorte. « La réalité, dit-il, est plus prosaïque : le gouvernement a un déficit budgétaire énorme et la GAA n’est pas le seul organisme gouvernemental qui ait des difficultés pour payer ses factures. »

Nous passons au licenciement de Gado. Esipisu nie que son licenciement était causé par le gouvernement, et se distancie, avec des mots qu’il semble avoir choisi soigneusement, de l’idée que cela pouvait avoir un rapport quelconque avec la pression du gouvernement. « Je n’ai vu aucune preuve de ce type de pression, même si j’en ai entendu parler, dit-il. Je crois qu’il est facile de dire ”State House a fait ceci ou cela”…mais, en au bout du compte, il faut des preuves. Je veux dire, cet immeuble ne passe pas de coups de fil, ce sont des gens qui le font. L’administration n’a pas demandé qu’il soit renvoyé. »

« L’administration s’est-elle plainte de lui ? »

« En fait, non… Bien sûr cela n’empêche que des gens, en privé, aient pu en appeler d’autres qui avaient des amis dans les salles de rédaction en disant, ”qu’est-ce que c’est que ce genre de chose que nous voyons ?” Ou ”dans quelle direction allez-vous les gars ?” Je ne pense pas que vous puissiez exclure le fait que les gens appellent d’autres personnes qu’ils connaissent dans les salles de presse tout comme moi je pourrais l’appeler et lui dire, ”Écoute mon vieux, ce que j’ai vu samedi, vous êtes tous fous”, ou quelque chose de ce genre. Mais n’est-ce pas une façon d’exercer une pression ? Je ne pense pas. »

« Et qu’en est-il du licenciement de Denis Galava ? »

Esipisu devient plus assuré, prétendant que Galava aurait substitué un autre article à l’éditorial qui était déjà mis en page et prêt à imprimer – ce que personne de la direction de The Nation n’avait prétendu.

« Galava a fait ce que l’on ne fait pas d’habitude dans une salle de presse, il a remplacé un éditorial qui était déjà sur la plaque d’impression sans consulter les autres – c’est ce que j’ai entendu, dit Esipisu. Mais est-ce que je demanderais, moi, qu’il soit renvoyé pour autant ? Non, pas moi. C’est un problème de gestion interne. Si vous publiez des choses que vous n’êtes pas prêt à défendre, c’est un problème. »

Il dit n’avoir jamais connu de cas où un journal avait à mener une discussion publique sur la question de savoir qui était l’auteur d’un article spécifique. « Et donc, si j’étais furieux, je serais furieux contre le journal et non pas contre l’auteur de l’article de fond, ne sachant pas qui était l’auteur de l’article…. Je dirais donc que ce sont des erreurs de gouvernance interne, pour lesquelles quelqu’un doit assumer la responsabilité, plutôt qu’une pression venant de l’extérieur. »

« Y a-t-il vraiment eu des appels de la State House au sujet de cet éditorial ? »

« Je ne dirais pas s’il y en a eu, je ne sais pas s’il y en a eu … Je ne peux pas parler pour tout un chacun, dit Esipisu. Mais je peux dire en toute vérité, puisque je parle au nom du Président, que je suis certain qu’il n’a fait aucun appel par rapport à cet article. » Il ajouta : « Si vous me demandez quelle était ma réaction personnelle, est-ce que j’étais fâché ? Oui, je l’étais. Vous pouvez attaquer les gens mais il faut quand même le faire de façon respectueuse. Si vous avez argumenté votre cas de façon correcte, personne ne va se soucier des questions que vous débattez, puisque vous avez bien présenté votre cas. Un éditorial n’est pas un forum pour lancer des insultes, surtout quand il s’agit d’un chef d’État. Donc, ouais, en tant que porte-parole du Président, j’avais mon opinion. Cette opinion n’a pas été exprimée. »

Lorsque notre entretien passe à la question des morts kényans à Al-Adde, Esipisu perd son assurance pour la première fois et s’agite nerveusement sur sa chaise. Quand je lui demande combien de Kényans sont morts, il répond, « Je n’ai pas de chiffres, il faut demander au ministère de la Défense. » Est-ce qu’il pourrait me donner un chiffre approximatif ? « Je n’ai pas de chiffre approximatif, dit-il. Je sais qu’ils ont dit… Non, ils n’ont pas dit combien de personnes sont mortes, ils nous ont dit ici qu’il y avait peut-être deux régiments et je ne sais pas combien de personnes sont mortes. Je ne sais pas combien de personnes ont survécu, donc je ne pas le dire publiquement. »

Je suggère que certaines personnes ont fixé le nombre de morts entre 180 et 200 personnes.

« Le gouvernement kényan n’a jamais publié de chiffres pour les décès à Al-Adde, » dit-il.

Comment est-ce possible que le gouvernement n’ait aucune idée du nombre de personnes qui ont été tués ?« Le ministère de la Défense doit avoir ses raisons, et je m’en remets à eux, dit-il. Je ne connais pas les chiffres. » Quand je lui demande quelles pourraient être les motifs du ministère, il s’agite de nouveau sur sa chaise. « Je n’ai pas d’opinion là-dessus, dit-il. Le ministère a dit qu’il avait de bonnes raisons, donc si les Forces de défense kényanes disent que c’est une bonne décision pour nous, nous respectons ce qu’elles disent, compte tenu de ce qui serait utile pour le moral des troupes et le fait qu’elles demeurent dans ces lieux. »

***

Le cadre juridique au Kenya a toujours représenté un défi inconfortable pour les journalistes, et beaucoup se plaignent du recours aux lois sur la diffamation, notamment les lois pénales, pour les réduire au silence. Mais, depuis 2013, le gouvernement de coalition Jubilee a cherché à introduire d’autres lois et mécanismes de régulation qui, s’ils étaient pleinement appliqués, affaibliraient encore la capacité des médias à faire des reportages agressifs.

Le 16 janvier 2016, Joseph Nkaissery, le secrétaire du cabinet du ministère de l’Intérieur – qui est en fait le ministre de la Sécurité nationale – a donné l’ordre d’arrêter toute personne faisant circuler des photos ou une vidéo de l’attaque d’Al-Adde. Plusieurs blogueurs ont été brièvement détenus suite à cet édit.

La Security Law Amendment Act (SLAA) (Loi portant modification de la Loi sur la sécurité nationale) dont une partie a été jugée inconstitutionnelle, – si elle était promulguée dans sa totalité – compromettrait gravement la liberté des journalistes pour couvrir le terrorisme. Un autre projet de loi, qui fait toujours l’objet d’un litige devant les tribunaux, et qui modifie la Kenyan Information and Communications Act (KICA) (Loi sur les informations et les communications kényanes) établirait une nouvelle autorité de régulation des médias dont certains membres seraient nommés par le gouvernement lui-même. Les journalistes sont désormais confrontés à des amendes allant jusqu’à 500 000 shillings Kényans et les maisons d’édition jusqu’à 20 millions de shillings si la nouvelle autorité de régulation des médias estime qu’ils ont violé un code de conduite dirigé par le gouvernement.

Ces deux mesures se sont heurtées à l’opposition des organisations internationales de défense de la liberté d’expression et ont fait l’objet de litiges devant les tribunaux. Certaines parties de la SLAA (Loi portant modification de la Loi sur la sécurité nationale) ont été jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour en février 2015 ; le même tribunal a jugé que certains aspects de la KICA (Loi sur les informations et les communications kényanes) et la Media Council Act (Loi kényane sur les médias) étaient constitutionnelles au motif qu’elles imposaient des limites aux reportages sur les questions de sécurité nationale. Ces deux décisions font actuellement l’objet d’un appel.

La plupart des journalistes ou maisons d’édition avec qui je parle au Kenya disent qu’ils sont extrêmement inquiets à l’approche des prochaines élections qui doivent avoir lieu en août 2017. « Maintenant que nous nous préparons aux élections, je pense que la pression politique sera ouverte, très directe, » dit Odindo.

Namu est d’accord. « Je vois que la législation peut être utilisée pour nous manipuler, notamment dans les périodes très sensibles de la progression de notre pays, dit-il. Malgré ses problèmes, les médias constituent toujours l’une des institutions les plus dignes de confiance dans le pays. Mais des institutions comme la Cour Suprême semblent avoir perdu un peu de leur crédibilité. Les personnes politiques des deux bords sont unanimes pour dire que la commission électorale manque de crédibilité. Donc nous sommes confrontés aux élections sans qu’aucune de ces questions n’ait été résolue après les cinq années de tumulte politique que nous avons vécues ici. Et on se demande si les médias ne seront pas ciblés. »

Lorsque j’étais à Nairobi, j’ai assisté à une manifestation dans les rues contre la torture et le meurtre extrajudiciaires de Willie Kimani, un jeune avocat défenseur des droits de l’homme, avec l’un de ses clients et un chauffeur de taxi, aux environs du 23 juin 2016. Le crâne et les organes génitaux de Kimani auraient été écrasés. De nombreux avocats kényans vêtus de complets ornés de rubans pourpres, ont rejoint la manifestation et se sont ensuite mis en grève pendant une semaine.

Peut-être parce que l’intégralité du système juridique s’est rebellée contre ces assassinats brutaux, le meurtre a fait l’objet d’une enquête et quatre policiers ont été inculpés. Mais lors de la manifestation, beaucoup parlent plutôt d’impunité – le sentiment qu’au Kenya aujourd’hui personne ne subit les conséquences de telles brutalités et meurtres. Selon l’Unité indépendante médico-légale, un groupe de vigilance (chien de garde) non gouvernemental, la police kényane aurait tué 97 personnes pendant la seule année 2015.

Charles Onyango-Obbo est convaincu que l’abandon des poursuites de la CPI contre les deux politiciens les plus puissants du pays, montre que personne n’est vraiment tenu de rendre des comptes. « Les violences post-électorales ont pris fin sans qu’il y ait eu d’inculpations (importantes) … et je me demande quel message est envoyé par ce biais, dit-il. Je crois que les leçons qu’ont apprises la plupart des gens, c’est que vous pouvez commettre le crime impunément. Et donc, voyez-vous, j’aimerais dire qu’à cet égard, l’avenir ne me semble pas prometteur. »

Linus Gitahi est d’accord. « Tout ce qui arrive aux avocats peut arriver aux journalistes – en un clin d’œil, » dit-il en claquant des doigts.

Une décision de la Haute Cour rendue au mois de mai 2016, portant sur une nouvelle série de textes concernant les médias a fait remarquer que les journalistes kényans n’étaient « pas des anges, pour ne pas mâcher nos mots ». Plus d’un commentateur éditorial a averti la presse kényane qu’elle devait assumer une part de responsabilité pour ses propres défaillances. Un observateur occidental des médias kényans qui a demandé à rester anonyme, avertit qu’il ne faut pas avoir une vision trop idéaliste de l’incorruptibilité des journalistes kényans, et affirme avoir vu des « enveloppes brunes » remises à des journalistes qui voulaient s’enrichir. David Makali m’informe que les partis politiques ont des espions et des journalistes à leur solde dans toutes les salles de presse. Un rédacteur en chef à Nairobi admet que c’est très probable.

Esipisu Manoah de la State House s’appuyant sur sa propre expérience à Reuters, observe qu’à son avis, les salles de presse perdent leur mémoire institutionnelle. Selon lui, « le journalisme d’investigation et le journalisme des affaires sont en déclin, et les raisons ne sont pas imputables au gouvernement ».

Wycliffe Muga, un chroniqueur avec une longue expérience personnelle dans le journalisme, pense que les efforts du gouvernement pour imposer silence aux médias sont cycliques et « qu’en fin de compte, les médias gagnent toujours parce qu’en tant que collectivité nous sommes beaucoup plus forts qu’eux. »

Mais cette force des médias s’appuyait dans le passé sur de solides assises financières qui permettaient aux agences de presse de résister facilement aux tentatives d’influencer les décisions éditoriales par le biais de la manipulation financière. Aujourd’hui, le « fiscing » est l’un des nombreux instruments qui peuvent être utilisés contre la liberté des médias au Kenya, et dans certains cas, la possibilité même de son utilisation engendre la censure.

Les éditeurs et les journalistes avec qui je parle ne sont pas tous d’accord sur la question de savoir si le fait de composer dans une certaine mesure avec le gouvernement est tout simplement un élément incontournable pour les journalistes de l’Afrique contemporaine. Un rédacteur décrit le compromis qu’il a accepté après que la State House « s’était déchaînée » à propos d’une histoire qui critiquait le Président. « Ils ont exigé que je me rétracte, » raconte l’éditeur, qui, comme beaucoup d’autres personnes, craint d’être nommé, ce qui est un indicateur de l’état des médias libres au Kenya et de la possibilité de représailles gouvernementales. « Ils ont exigé que je présente des excuses, et ils ont demandé qui était l’auteur. On nous a dit que si nous ne leur donnions pas la source, nous perdrions toute la publicité gouvernementale. À la fin, nous avons dit, ”Écoutez, nous n’allons pas faire ça, mais nous vous promettons que nous ne publierons plus jamais ce type de critique, qui pourrait être interprétée comme une critique personnelle du Président, nous ne ferons plus jamais ce genre de choses.” On est tombé d’accord. »

Joseph Odindo, qui en a beaucoup vu au cours de sa longue carrière, admet qu’il y a des lois tacites. « Traditionnellement, les médias kényans ont toujours su qu’il y avait une ligne invisible qu’il ne fallait pas franchir – ou que vous franchissiez à vos risques et périls, » dit-il. Et c’était pareil avec tous les gouvernements antérieurs aussi. Donc une partie du défi dans la vie d’un rédacteur, c’est de savoir s’il faut franchir la barrière, et comment la contourner afin de publier sans la franchir. »

Linus Gitahi, qui est généralement admiré par ses anciens collègues pour la façon dont il les a protégés, a une opinion semblable. « En réalité en Afrique, vous êtes obligé de le faire, il faut y arriver, dit-il. Il faut savoir naviguer dans ce contexte. »

Namu se rappelle un rédacteur en chef qui lui avait dit « Cette histoire est formidable, c’est une grande histoire, mais il ne faut pas remettre en question le Président ». Et Namu d’ajouter : « On nous l’a bien fait comprendre, je n’oublierai jamais ces paroles ».

Mais est-ce que de tels compromis peuvent survivre dans l’ère des médias sociaux où des millions de Kényans ordinaires ont désormais accès à un contenu non-médiatisé et encore peu réglementé ? Charles Onyango-Obbo pense que les anciennes règles du jeu ne peuvent pas survivre longtemps. « Dans le passé, la plupart des journalistes avaient des relations avec le Président ou les ministres, et ce genre de problème pouvait souvent être arrangé discrètement lors d’un dîner au club. La société a changé et ce n’est donc plus possible. Je crois que c’est devenu très, très difficile de maintenir ces règles dans une société où tout le monde peut voir ce qu’il voit sur les médias sociaux ou l’Internet. »

Les blogueurs, y compris sur un site web appelé Owaahh, se font remarquer par des enquêtes qui prennent les médias traditionnels au dépourvu. John-Allan Namu, qui a 33 ans, fait partie de la nouvelle génération des Kényans qui ont décidé d’investir les nouveaux médias afin de pouvoir travailler en toute liberté. « Pour être juste, nos agents de direction ont essayé de prendre notre défense, mais je pense que la pression est devenue trop forte, explique-t-il. J’ai plus ou moins décidé que, si je voulais me développer en tant que journaliste, ce ne serait pas possible dans le contexte d’une maison d’édition traditionnelle. » La nouvelle entreprise de Namu, appelé Africa Uncensored (l’Afrique non censurée), a huit employés, elle est soutenue par des bailleurs de fonds et ses revenus sont complétés par le contenu vendu aux maisons d’édition.

« Un aspect de la culture kényane, une certaine résilience et la résistance aux malversations et à l’empiétement sur les droits – n’a pas encore disparu, affirme Namu. Et, vous savez, ce pays a beaucoup de potentiel. Rien que sur le plan géographique, nous sommes équidistants de tant d’endroits dans le monde. Nous avons un climat formidable. Notre secteur des services est formidable. Mais c’est notre gouvernement, et vous savez, certains vices dans notre société, qui nous retiennent et nous empêchent d’avancer. Beaucoup de gens veulent qu’on en parle ou alors ils font eux-mêmes quelque chose pour améliorer la situation, donc j’ai bon espoir. »

Mais en fin de compte, Namu se demande comment sa petite entreprise nouvelle s’en sortira quand « le test crucial viendra et que nous aurons à faire quelque chose intouchable. » Il parle du meurtre récent de Jacob Juma, un homme d’affaires importun et adepte des médias sociaux qui, au mois de janvier, avait prédit sa propre mort sur Facebook due à « ma prise de position contre la corruption du gouvernement.» Le 5 mai 2016, il a été criblé de balles en rentrant chez lui dans la banlieue de Nairobi où il résidait.

Muga estime que dans le passé, la puissance financière des médias traditionnels aurait assuré aux journalistes une certaine mesure de protection. Mais que maintenant, beaucoup de journalistes travaillant pour de grands groupes de médias sont moins sûrs d’être protégés et que d’autres qui n’en font pas partie se sentent très vulnérables.

Les médias kényans – qui, malgré toutes leurs faiblesses, sont un point de lumineux relatif dans une région troublée – découvrent combien il est difficile d’avoir un gouvernement qui exploite la fragilité financière de la presse aujourd’hui. Dans ce sens, le Kenya pourrait s’avérer être un autre genre de modèle.

Alan Rusbridger était le rédacteur en chef du journal The Guardian de 1995 à 2015. Il était rédacteur en chef du Guardian News & Media, membre du conseil d’administration du GNM, du Guardian Media Group (GMG) et du Scott Trust. En 2015, il est devenu le président du Lady Margaret Hall, l’un des collèges de l’Université d’Oxford.